Die Phantom-Orgel von Luzern

Lesezeit: 13 min

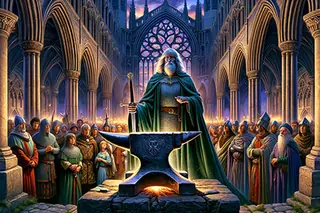

Über die Geschichte: Die Phantom-Orgel von Luzern ist ein Legenden Geschichten aus switzerland, der im Mittelalterliche Geschichten spielt. Diese Dramatische Geschichten Erzählung erforscht Themen wie Gute vs. Böse Geschichten und ist geeignet für Geschichten für alle Altersgruppen. Sie bietet Kulturelle Geschichten Einblicke. Ein gespenstischer Mitternachtsruf durch die ehrwürdigen Säulen der Hofkirche.

Einleitung

Hoch über den gepflasterten Gassen von Luzern erhoben sich die Zwillingstürme der Hofkirche wie wachsame Titanen aus Granit, ihre Silhouetten vor einem vom Abendrot gezeichneten Himmel. In diesen ehrwürdigen Mauern besagte die Legende, dass um Mitternacht eine unsichtbare Hand die Elfenbeintasten der Orgel in Bewegung setzte und gespenstische Akkorde entfaltete, die wie Raureif auf der Seele hafteten. Aus jedem Pfeifen trat der muffige Duft von altem Holz und Kolophonium, der Erinnerungen weckte, die in Mörtel und Stein begraben lagen. Die Dorfbewohner dämpften ihre Schritte vor der Kirche, angezogen von einer Melodie, die irdische Kunstfertigkeit sprengte, den Nagel auf den Kopf traf und zugleich ins Mysterium führte. Gelehrte munkelten von paktischen Bündnissen im Kerzenschein, während die Alten warnten, dass Da liegt der Hund begraben, wenn ein Lied aus der Dunkelheit tropfte. Ein entfernter Wind seufzte durch enge Gassen und trug den Widerhall eines Trauermarsches, der wie ein gespenstisches Wiegenlied das Ohr streichelte. Selbst gestählte Wächter erbebten beim Vorspiel der Orgel, denn die Musik barg mehr als Klang – sie wogte von verschwundenen Leben, die ihren Weg suchten. Zwischen Erde und Äther wartete ein Phantomchor auf seinen Dirigenten inmitten mondbeschienener Fresken, jedes ein erstarrtes Versprechen kommender Erscheinungen. Die Orgel hütete Jahrhunderte voller Geheimnisse, und jede Mitternachtsaufführung flickte den zarten Schleier zwischen Lebenden und Toten neu. Die Fenster beschlugen wie trauernde Tränen, und der kühle Steinboden fühlte sich unter zitternden Füßen glatt an. Ein schwacher Geruch nach schmelzendem Talg hing in der Luft, als wolle er erinnert werden. Die Orgelpfeifen schlängelten sich wie zusammengerollte Schlangen und harrten geduldig des Mitternachtsrufs. Einmal schwor ein Lehrling, Kerzenschein über den Emporen tanzen gesehen zu haben, obwohl keine Flamme entfacht wurde. Luzerns Nächte hielten den Atem an und fingen in einem Netz aus erwartungsvoller Stille und ehrfürchtiger Furcht.

Die Ursprünge der Mitternachtsmelodie

Lange bevor Luzern sich jenseits der Reuss ausbreitete und Dampfschiffe an hölzernen Brücken vorüberglitten, wurden die Fundamente der Hofkirche auf uraltem Fels errichtet, aus nahegelegenen Klippen gebrochen. Der Meisterorgelbauer Johann Steiger, so fromm wie störrisch, arbeitete acht Winter und Sommer an einem Instrument, dessen Pfeifen angeblich Späne von Alpen-Eibe bargen, jede unter Blutmond geerntet. Die Werkstatt roch nach frischem Holz und flüssigem Blei, ein scharfes Aroma, das sich in der Werkbank und an den Händen des Handwerkers festsetzte und Ehrgeiz mit Besessenheit verband. Er schnitzte Bälge aus geschmeidigem Leder und polierte jede Taste, bis sie glänzte wie die Spitze eines Pfeils, bestimmt, das Herz der Andacht zu durchbohren. Die Einheimischen sprachen ehrfürchtig von Klangspielen der Werkzeuge in der Dämmerungsschmiede, einer geheimen Ouvertüre, die Macht jenseits irdischen Verstehens ahnen ließ. Bei der Enthüllung zitterten die Kerzen, als wären sie erschrocken, und ihre Flammen tanzten auf den Mosaikböden wie aufgescheuchte Vögel. Die Kirchgemeinde weinte Freudentränen, doch niemand konnte die Musik erahnen, die eines Tages mit gespenstischer Autonomie atmen würde. Unter dem bernsteinfarbenen Laternenlicht schienen die Mauern selbst zu atmen, Feuchtigkeit auszuscheiden, die die Haut wie eine Geisterberührung kühlte. Jedes Pfeifenende trug Runenverzierungen, als bete Steiger zu unsichtbaren Mäzenen um Führung. Als die Orgel endlich enthüllt wurde, hallte ihr erster Akkord so tief, dass die Erde unter der Kirche für einen Augenblick zitterte und selbst die alten Wasserspeier draußen erschreckte.

Mit dem Alter gewann das Instrument an Tiefe, sonor wie Donner, der über Granitgipfel rollt. Gemeindearchive aus dem Jahr 1523 berichten von einem so seltsamen Vorfall, dass er den Skeptikern im Markumschlag eine Gänsehaut bescherte. Während eines sintflutartigen Regens stieg Steigers Gehilfin Elsbeth in die Empore, um ein hartnäckiges Pneumatikventil zu prüfen. Sie berichtete, eine einzelne Taste habe sich von selbst gesenkt und einen tiefen Summton freigegeben, der sich wie eine lebendige Kette um ihre Knöchel legte. In Panik wich sie zurück, doch der Bass verfolgte sie, hallte durch die Rippengewölbe, bis selbst er ob seiner unheimlichen Präsenz verstummte. Die Ermittler fanden kein Kabel, keinen unsichtbaren Spieler – nur das noch warme Instrument, das summte wie alpiner Neuschnee bei Tagesanbruch. Man munkelte, die Orgel sei erwacht und habe einen Splitter der Seele ihres Erbauers geerbt, ein Gedanke so gespenstisch, dass er mit jeder Note den Schleier zwischen Leben und Tod durchstieß.

Im späten 16. Jahrhundert zogen die Gerüchte Neugierige aus ganz Europa an. Aristokraten und Geistliche suchten nächtliche Audienzen im Kerzenlicht, hofften, die seltsame Selbstständigkeit der Orgel zu erleben. Reiche Spenden und Eintrittsgebühren füllten die Almosenkassen, als erwarben sie Zugang zu einem Karneval der Phantome. Gelehrte zeichneten bei flackerndem Fackelschein Notizen und kartierten gespenstische Akkorde wie Sternbilder. Doch die Sequenzen widersetzten sich allen Theorien; Tonleitern wanden sich wie schlangenartige Ranken, und Akkorde entfalteten sich zu geisterhaften Klangschauern. Die Steinmauern der Kirche, mit heiligen Figuren und gemarterten Engeln behauen, schienen sich nach vorn zu lehnen, um jeden Takt aufzusaugen. Breche die Orgel bei Tagesanbruch ihr Schweigen, kehrte die Düsternis so rasch zurück, dass das Gedächtnis den Schmerz kaum fassen konnte.

Trotz wachsender Furcht blieb die Orgel Symbol von Luzerns geistiger Macht, ihr Mythos flüsterte in eichengedeckten Gaststuben wie der Nachklang gealterten Schnapses in rissigen Gläsern. Einige Alte behaupteten, jede Note rufe eine Seele zum Gericht, andere meinten, sie wehre nur die Trauer ab, die in den Mauern schlummerte. Gelehrte, die wagten, ihre Musik zu transkribieren, endeten mit fiebernden Tagebüchern und kryptischen Notationen, deren Schrift sich krümmte wie Zedernwurzeln auf der Suche nach verborgenen Quellen. In heimischen Zungen murmelte man „Da liegt der Hund begraben“ und ahnte, dass das wahre Rätsel unter Schichten von Zeit und Glauben vergraben lag. So verbanden sich Handwerk und Mythos zu einer ewigen Erzählung, die später mit den Schicksalen von Wächtern und Wanderern verwoben sein würde, alle gefangen in ihrem nächtlichen Bann.

Über Generationen glitt die Geschichte der Orgel in Wiegenlieder und Volksballaden, gesungen in verrauchten Wirtshäusern, wo flackernde Herde wie gebannte Zuhörer lauschten. Hebammen summten abgewandelte Motive, um Säuglinge zu beruhigen, unwissend um die Traurigkeit, die jede Melodie durchzog. Ein ledergebundenes Buch, 1689 unter einer eingestürzten Chorbank gefunden, enthielt kryptische Diagramme geheimer Rituale – Kreise in Holzkohle, Zeichen, die den Pfeifen ähnlich sahen. Man spekulierte, frühe Seher hätten das Instrument mit lateinischen Beschwörungen geweiht, um die Grenze von Leben und Tod zu öffnen. Selbst das leiseste Knarren der Bänke schien komponiert, als erwarte die Kirche selbst den Orgelruf wie einen ergebenen Ministranten.

Die Chroniken der Nachtwächter

In der Dämmerung vor Tagesanbruch ächzten die schweren Türen der Kirche, als öffnete sich ein Portal für den Nachtwächter Franz Müller, eine schlanke Gestalt, deren Mantel noch den Hauch von Harz trug. Seine Aufgabe war in der Theorie simpel: das leere Kirchenschiff bis zum ersten Licht des Morgens bewachen. Doch jeder seiner Schritte klang wie ein Hieb eines Hammers auf polierten Stein und ließ Klangwellen erwachen, die sich mit der zeitlosen Stille verbanden. Er trug robuste Stiefel mit dünn abgewetzter Sohle von unzähligen Patrouillen und eine Laterne, deren flackerndes Leuchten über geschnitzte Bänke huschte wie rastlose Geister. In seiner ersten Schicht erkundete Franz jeden Schatten, verfolgte Bögen mit dem Blick, als messe er die Last der Jahrhunderte. Er vernahm entfernte Glocken, die gegen den Stein mäßig schallten – Wind oder unsichtbare Gläubige im Gebet, blieb ungewiss. Die Luft schmeckte nach kaltem Weihrauch und feuchtem Moos, das durch bröckelnde Steine sickerte, eine Sinneslandschaft, die sich im Gedächtnis festsetzte wie eingedrungenes Harz.

Schon nach kurzer Zeit lernte Franz, das Erwachen der Orgel vorauszuahnen. Punkt 23:57, als würde eine Phantomuhr ihn antreiben, hauchte das Pedalbrett einen einsamen Basston aus, der wie Rauchfluten über den Boden rollte. Der Klang war zarter als ein Sommerwind, der durch Bergföhren weht, doch beharrlicher als das Pochen einer Kriegstrommel. Franz lehnte sich an eine Säule, die Fingerspitzen auf dem kalten Stein, und lauschte, wie die Melodie Schicht um Schicht erblühte. Er kritzelte Notizen in ein zerfleddertes Journal bei Laternenlicht, um Muster von Intervallen und Pausen festzuhalten. Unter dem Gewölbe stiegen Akkorde empor wie startende Adler und stürzten in schwindelerregenden Bögen wie Sternschnuppen hinab. Sogar die Orgelbank knarrte im Takt, als besäße sie selbst flüchtigen Spieltrieb.

Mit zunehmender Dauer wurden Franz’ Träume von Orgelmotiven durchzogen. Im Schlaf wand sich Holz zu Schlangenkolben, geisterhafte Finger schwebten über Elfenbeintasten. Er ertappte sich, Melodien in der Markthalle zu summen oder in Bäckereien, wo ihn der Duft von Zimtschnecken in den Alltag lockte. Doch die Erinnerung an Kälte und Feuchtigkeit in der Kirche haftete an ihm wie ein Schatten und flüsterte, manche Melodien trügen mehr Gewicht als bloße Töne. Der Ruf des Wächters erstarb, und die Dorfbewohner tuschelten, Franz sei an Mitternacht gefesselt. Einige bewunderten seinen Mut, ohne zu ahnen, dass die Furcht längst in seinen Adern gewurzelt hatte.

Eines stürmischen Herbstabends riss ein ungestümer Wind zerschlagene Fensterrahmen auf und löschte Franz’ Laterne, tauchte ihn in bleierne Finsternis. Die einleitende Akkordfolge der Orgel setzte mit ungeahnter Wucht ein und füllte die Dunkelheit mit lebendigem Saft, als flösse Musik durch die Adern der Kirche. Im lichtlosen Raum spürte Franz, wie die Nackenhaare sich aufrichteten, als drängten sich gespenstische Zuschauer heran. Dann: ein abruptes Schweigen, nur der Regen prasselte auf das Dach. Als er die Laterne neu entfachte, fand er auf der Orgelbank eine weiße Rose, deren Blütenblätter feucht und duftend waren. Franz erkannte, dass der Beobachter zum Beobachteten geworden war und das unsichtbare Publikum der Orgel Grenzen jenseits des Irdischen überschritt.

Sein Eintrag für jene Nacht gleicht einem Wirrwarr aus zitternder Schrift und unfertigen Skizzen, Notenkreise, die jeglicher klassischer Notation spotteten. Er verzierte Ränder mit Linien, eingerahmt von Wachstropfen, die im Fackelschein wie winzige Sternenbilder funkelten. Franz beschloss, seine Entdeckungen dem Stadtrat vorzulegen, doch Furcht klemmte ihm die Zunge; wer glaubte schon einem Mann, der mit Gespenstern Musik sprach? Stattdessen kehrte er Abend für Abend zurück, getrieben von Furcht und Faszination zugleich. Die Kirche mit ihren rauhen Bögen und schweigenden Chören war gleichermaßen Heiligtum und Falle, formte sein Schicksal mit jedem Mitternachtsakkord.

Die Nacht des unsichtbaren Chors

An Allerseelen lag über Luzern eine Dämmerung, dichter als jeder Nebel in den Alpenvorhöhen. Laternen glitten wie Glühwürmchen über das Kopfsteinpflaster, während die Bewohner in einer ehrwürdigen Prozession auf die Hofkirche zuströmten, in den Händen kleine Sträußchen aus Schafgarbe und Ringelblume. Die Luft war von nassem Stein und dem sanften Verfall gefallener Blüten durchzogen – ein ungewöhnlicher Duft, der ihre andächtige Stimmung unterstrich. Im Inneren stand die Kirche im Laternenlicht perlweiß da, die Wände lebendig von Fresken, die Heilige in ewiger Meditation zeigten. Alle Bänke waren von Spinnweben befreit, jede mit schwarzem Samt behangen, der das Licht aufsog wie Rabenfedern. Hier, an der Schwelle von Leben und Tod, harrte die Orgel ihres Augenblicks.

Eine erwartungsvolle Stille wuchs, bis die erste Glocke elf schlug, ihr Klang wie eine Welle über einen stillen Teich rollte. Die Gemeinde senkte die Köpfe, die Lippen in stummem Gebet bewegt, während in der Empore die Orgelpfeifen im Einklang Atem holten. Um 23:59 senkte sich unerwartet eine einzelne Taste, und ein Akkord erklang, so rein, als habe der Himmel sich geöffnet. Dann brachen die Schleusen auf. Die Musik ergoss sich wie flüssiges Silber durch das Kirchenschiff, umströmte Säulen und legte sich um bebende Rippen. Lichter flackerten in den Reliefs, verwandelten Steinengel in tanzende Schemen eines jenseitigen Balletts. Manche Zuhörer verflochten die Hände vor Ergriffenheit, andere schlossen die Augen und ergaben sich einer Melodie, älter als jede Erinnerung.

Mit den steigenden Tönen traten blasse Gestalten aus Nischen und Apsiden hervor, schritten langsam und würdevoll ins Mondlicht. Sie trugen Gewänder in Pergamentfarbe und bewegten sich ohne jeden Anflug von Furcht. Ihre Münder öffneten sich zum stummen Chor, ein feiner Hauch von Stimmen, der sich als unsichtbare Gegenstimme zu den Orgelakkorden webte. Franz, hoch oben auf einem schmalen Balkon, sah entzückt zu, wie Seelen, einst in sterbliche Fesseln gebannt, frei schwebten und im Dunst schimmerten wie Morgengrauen. Ein leiser Hauch von Lavendel wehte umher, als führten die Entschlafenen irdische Andenken ins Jenseits. Unter gotischen Bögen rang Licht mit Schatten, jede Klage spann einen Faden zwischen Gestern und Heute.

Im Crescendo erbebte das Buntglas, und gebrochene Lichtstrahlen tanzten wie Regenbogensplitter auf dem Steinboden. Schlangenförmige Röhrenranken vibrierten, jeder Ton weckte Echos aus den Krypten. Für einen Augenblick fühlte sich Franz entrückt, zwischen dem Hauch des Himmels und dem Herzschlag der Erde schwebend. Dann kündigte der letzte Akkord sein Ende an, so gedehnt, dass selbst die Stille erleichtert ausatmete. Die Phantome glitten in die Finsternis zurück, folgten verborgenen Gängen jenseits allen Verstehens. Zurück blieb die Orgel, ehrfürchtig ruhend, die Seele bis zum nächsten Ruf bewahrend.

Als der Tag graute, löste sich die Gemeinde in ehrfürchtigem Staunen auf, ihre Fußspuren auf dem glasglatten Stein zeugten von der Nacht. Franz stieg die engen Treppen hinab in das Schiff, wo die weiße Rose auf der Orgelbank lag, nun welk, aber mit Tautropfen gekrönt. Behutsam nahm er sie in die Hand, als vergebe ihm ein letzter Segen der unsichtbaren Chorsänger. Das Märchen jener Nacht verbreitete sich rasch in Briefen, Tagebüchern und geflüsterten Gesprächen in den Wirtshäusern. Die Mitternachtswacht der Orgel war zum Bund zwischen den Welten geworden und hatte Luzern als Stadt gezeichnet, in der der Schleier dünn wird, wenn alte Pfeifen erwachen.

Fazit

In den folgenden Jahrhunderten wandelte sich die Legende von der Phantomorgel von Luzern vom leisen Gerücht zum Sinnbild der untrennbaren Verbindung der Stadt mit dem Unsichtbaren. Pilger versammeln sich bis heute an Allerseelen, Herzen voll Staunen und einer Prise Furcht, vertrauensvoll gelenkt von den Geschichten geisterhafter Harmonien aus der Hofkirche. Die Orgel selbst wird sorgsam gepflegt, ihre gebeugten Tasten und Pfeifen fast wie heilig verehrt. Besucher spüren Schauer am Rücken, wenn sie um Mitternacht unter den Arkaden hindurchgleiten, halb erwartend, dass jeder Moment eine Note erklingt. Skeptiker erklären das Phänomen als Luftzug oder Macken im Mechanismus, doch wer den unsichtbaren Chor vernommen hat, trägt eine Überzeugung, der keine rationale Erklärung gerecht wird. Heute ist die Sage ein unverzichtbarer Faden im Geflecht von Luzern, ein Mahnmal dafür, dass Musik Welten verbindet und die tiefsten Echos des Herzens erweckt. Getragen von Glauben, Furcht oder Sehnsucht, steigen die Menschen immer wieder die Stufen zur Hofkirche empor und verharren unter dem Gewölbe, lauschend auf jene erste einsame Note. In der Stille danach werden sie Teil einer Tradition, die Generationen umspannt – eine Vigilie, die uns einlädt zu ergründen, was jenseits unseres Hörens liegt.