Die Geschichte von Rothenburg

Lesezeit: 7 min

Über die Geschichte: Die Geschichte von Rothenburg ist ein Legend aus germany, der im Medieval spielt. Diese Dramatic Erzählung erforscht Themen wie Courage und ist geeignet für All Ages. Sie bietet Moral Einblicke. Eine fesselnde mittelalterliche Geschichte über Ambitionen, Opfer und die unheimliche Kraft eines verfluchten Relikts.

Rothenburg ob der Tauber, ein Juwel, eingebettet in die fränkischen Hügel Bayerns, Deutschland, kann eine Geschichte vorweisen, die so reich ist wie seine malerische Architektur. Bekannt für seine mittelalterlichen Stadtmauern, Fachwerkhäuser und gewundenen Kopfsteinstraßen, ist Rothenburg ein Ort, an dem jede Ecke eine Geschichte erzählt. Doch gibt es eine Erzählung, die über die Jahrhunderte hinweg flüstert und alle anderen überschattet – eine Geschichte von Ehrgeiz, Mut und den Gefahren, mit Kräften zu spielen, die das Verständnis übersteigen.

Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1525, einer turbulenten Ära, geprägt vom Bauernkrieg, in der Wellen der Rebellion durch das Heilige Römische Reich strömten. Rothenburg, eine freie Reichsstadt, stand als Symbol für Wohlstand und Autonomie. Innerhalb ihrer beeindruckenden Mauern lebten Kaufleute, Handwerker und Adelsfamilien, die alle ihren Beitrag zum dauerhaften Erbe der Stadt leisteten. Unter ihnen war eine Familie, deren Schicksal sich auf unvorstellbare Weise mit dem von Rothenburg verweben sollte.

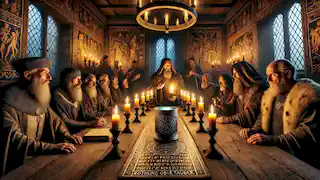

Die Stadt Rothenburg lebte vom Treiben des täglichen Lebens. Der Marktplatz war das Herz der Stadt, belebt von Händlern, die alles von Seiden bis zu Gewürzen verkauften. Über dem Platz thronte das Rathaus, dessen Uhr an Rothenburgs Bedeutung als freie Stadt erinnerte. Auf den Kopfsteinstraßen spazierte Adelheid, eine temperamentvolle 17-Jährige mit kastanienbraunen Locken, die aus ihrem Haubenversteck hervorlugten. Ihr scharfer Verstand und ihre unersättliche Neugier hoben sie in einer Stadt hervor, die oft Konformität über Innovation schätzte. Adelheids Vater, Heinrich, war ein Kaufmann, der sich durch unermüdlichen Ehrgeiz die soziale Leiter erklommen hatte. Sein florierender Handel mit Luxusgütern hatte seine Familie in den Vordergrund gehoben, doch Heinrich wollte mehr. Er träumte davon, einen Titel zu erringen, einen Platz im Stadtrat zu erhalten und das Erbe seiner Familie zu sichern. Eines Abends, als die untergehende Sonne Rothenburg in goldenes Licht tauchte, erhielt Heinrich eine dringende Vorladung von Bürgermeister Georg Nusch. Ein großer, imposanter Mann mit einem Ruf für Klugheit, regierte Nusch Rothenburg mit fester Hand. Heinrich betrat die Ratskammer, deren Wände mit Wandteppichen geschmückt waren, die Rothenburgs Siege darstellten. Die Sitzung war angespannt. Nusch warnte vor einer wachsenden Bauernrebelation im Umland. „Unsere Mauern haben Jahrhunderte überdauert“, sagte Nusch, die Augen verengend. „Aber Verzweiflung macht die Menschen furchtlos.“ Heinrich ergriff die Gelegenheit, eine ehrgeizige Handelsroute vorzuschlagen, die Rothenburg Wohlstand bringen und gleichzeitig seine Verteidigung stärken würde. „Wohlstand wird uns vereinen“, argumentierte Heinrich. Doch Nusch war misstrauisch. „Reichtum zieht ebenso viel Gefahr an, wie er Glück bringt“, sagte er und verließ die Ratskammer mit einem entschlossenen Ausdruck. In jener Nacht tobte ein Sturm über Rothenburg. Donner grollte wie Kanonenschüsse, und Regen peitschte gegen die Stadtmauern. Während die Tore der Stadt im Wind ächzten, näherte sich ein einsamer Reiter. In Schwarz gekleidet, mit nur dem schwachen Schimmer eines silbernen Kelches, der in seiner Tasche sichtbar war, stieg der Fremde ab. Der Torwächter, Hans, ein zerfurchter Kriegsveteran, war sofort misstrauisch. „Wer kommt bei solchem Wetter nach Rothenburg?“ forderte Hans und leuchtete mit seiner Fackel ins Gesicht des Reiters – ein hageres Antlitz mit durchdringenden Augen. „Ich bin Ulrich, ein Herold von Kaiser Karl V.“, antwortete der Fremde und hielt eine Schriftrolle mit dem kaiserlichen Siegel hoch. Hans musterte das Siegel, bevor er Ulrich widerwillig den Eintritt gewährte. Ulrich suchte eine Audienz beim Rat und behauptete, seine Mission sei von größter Wichtigkeit. Doch es waren nicht nur seine Worte, die Interesse weckten – es war das Artefakt, das er trug. Der silberne Kelch war kein gewöhnliches Gefäß. Mit alten Runen graviert, schimmerte er, als ob er sein eigenes Licht beherbergte. Vor der Morgendämmerung begannen sich Gerüchte über seine Herkunft zu verbreiten. Am nächsten Morgen tagte der Rat im Rathaus. Ulrich stand vor den Ratsmitgliedern und zog die Aufmerksamkeit auf sich. „Das Reich befindet sich im Umbruch“, begann er. „Rebellionen erstarken im Norden, und Rothenburg wird bald in ihren Weg geraten. Der Kaiser bietet seinen Schutz an.“ Der Vorschlag war klar: Rothenburg würde Kaiser Karl V. die Treue schwören, Truppen zur kaiserlichen Armee stellen und im Gegenzug würde die Stadt gegen den kommenden Sturm befestigt. Ulrich stellte den Kelch auf den Tisch. „Dieses Artefakt ist ein Geschenk“, sagte er. „Seine Macht könnte den Ausgang jeder Schlacht entscheiden.“ Der Rat war gespalten. Einige sahen darin eine Chance, Rothenburgs Einfluss zu festigen, während andere fürchteten, die Unabhängigkeit der Stadt zu verlieren. Bürgermeister Nusch blieb skeptisch, aber Heinrich sah die Möglichkeit, den Status seiner Familie zu erhöhen. Trotz Nuschs Warnungen unterstützte Heinrich den Vorschlag. Adelheid hingegen war unruhig. Etwas an Ulrich und dem Kelch erfüllte sie mit Angst. An diesem Abend suchte sie Frau Hildegard auf, eine zurückgezogene Kräuterfrau und Geschichtenerzählerin. „Dieser Kelch“, flüsterte Hildegard nach der Untersuchung, „ist kein Geschenk. Es ist ein Relikt des alten Zauberers Magnus, verflucht, denen Unglück zu bringen, die ihn missbrauchen.“ Als sich die Nachricht vom Kelch verbreitete, begannen seltsame Ereignisse Rothenburg zu plagen. Feuer in den Kaminen flackerten und erloschen ohne Ursache. Tiere wurden unruhig, ihre Augen spiegelten ein seltsames Licht wider. Die Stadtbewohner berichteten von flüsternden Stimmen im Wind, und selbst die rationalsten Bürger begannen, eine wachsende Unruhe zu verspüren. Entschlossen, die Wahrheit herauszufinden, vertiefte sich Adelheid in Rothenburgs Archive. Dort fand sie Berichte über Magnus, den Zauberer, der Jahrhunderte zuvor im Taubertal gelebt hatte. Man sagte, Magnus habe den Kelch erschaffen, um übernatürliche Kräfte zu beschwören, doch seine Nutzung komme zu einem schrecklichen Preis. „Der Kelch gewährt den Sieg“, las sie in einem Abschnitt, „fordert aber die Seele seines Nutzers.“ Heinrich wies die Warnungen seiner Tochter als Aberglauben zurück. „Der Rat wird dies als Chance und nicht als Bedrohung sehen“, sagte er und hielt den Kelch fest, als wäre er der Schlüssel zu seinen Träumen. Die Rebellion kam schneller als erwartet. Eine Bauernarmee, bewaffnet mit provisorischen Waffen, aber getrieben von Verzweiflung, marschierte auf Rothenburg zu. Sie lagerten im Taubertal, ihre Fackeln erleuchteten die Nacht. Die Stadt bereitete sich auf den Kampf vor. Bogenschützen postierten sich an den Mauern, und die Straßen widerhallten vom Klang der Schmiede, die Waffen schmiedeten. Als die Spannungen zunahmen, drängte Ulrich den Rat, den Kelch zu benutzen. „Eure Stadt wird ohne ihn fallen“, warnte er. Trotz Nuschs Vorbehalten gelang es Heinrichs Einfluss, den Rat zu überzeugen. Der Kelch wurde in den Arsenalen Rothenburgs platziert. Die Belagerung begann mit Schnelligkeit. Pfeile regneten von den Stadtmauern herab, und kochendes Öl wurde auf die Angreifer gegossen. Doch die Bauern waren unerbittlich, angetrieben von einem Hunger nach Gerechtigkeit und Freiheit. Die Verteidiger Rothenburgs begannen zu wanken. In der dunkelsten Stunde ergriff Heinrich selbst die Initiative. Er ignorierte Bürgermeister Nuschs Einwände und führte das Ritual durch, das Ulrich beschrieben hatte. Er sprach den auf dem Kelch eingravierten Beschwörungsruf und goss Wein in seine Schale. Ein blendendes Licht brach aus, und eine spektrale Armee erhob sich aus dem Boden – Ritter in schimmernder Rüstung, deren Schwerter mit ätherischem Feuer brannten. Die geisterhaften Krieger stürmten die Bauernarmee und durchtrennten ihre Reihen wie eine Sense durch Weizen. Panik breitete sich unter den Angreifern aus, und innerhalb von Stunden war die Rebellion niedergeschlagen. Doch der Sieg kam zu einem schrecklichen Preis. Als die letzte der spektralen Armee verblasste, brach Heinrich zusammen. Der Kelch, nun dunkel und rissig, fiel aus seinen Händen. Er hatte den in der Legende prophezeiten Preis bezahlt. Die Belagerung war vorbei, aber Rothenburg war für immer verändert. Bürgermeister Nusch erklärte den Kelch zu einem verfluchten Relikt und ordnete an, ihn in den Tiefen des Rathauses zu begraben, damit er nie wieder benutzt würde. Ulrich verschwand so mysteriös, wie er gekommen war, und hinterließ mehr Fragen als Antworten. Adelheid, die um das Opfer ihres Vaters trauerte, schwor, sein Andenken zu ehren. Sie arbeitete unermüdlich daran, Rothenburg wieder aufzubauen und sicherzustellen, dass das Erbe ihrer Familie nicht eines des Ehrgeizes, sondern des Dienstes an der Stadt sein würde. Jahre vergingen, und Rothenburg blühte erneut auf. Die Geschichte des Kelchs wurde zur Legende, über Generationen hinweg als warnende Erzählung von Übermut und den Gefahren, mit Kräften zu spielen, die man nicht versteht, weitergegeben. {{{_04}}} Heute steht Rothenburg als Symbol der Widerstandsfähigkeit, seine Mauern ein Zeugnis der Stärke seiner Bevölkerung. Und obwohl der Kelch verschwunden ist, bleibt seine Geschichte bestehen – eine Erinnerung daran, dass selbst in den dunkelsten Zeiten der Geist Rothenburgs hell erstrahlt.Flüstern von Wohlstand und Schatten

Der Sturm und der Fremde

Ein Pakt mit der Krone

Der Fluch entfaltet sich

Die Belagerung an den Toren

Die Macht des Kelchs

Nachwirkungen und Vermächtnis